cours

introduction et grandes fonctions

cours

introduction et grandes fonctions cours

introduction et grandes fonctions

cours

introduction et grandes fonctions

PLAN

INTRODUCTION :

LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME

1.

DÉFINITION DE L’ANATOMIE ET DE LA PHYSIOLOGIE

2.

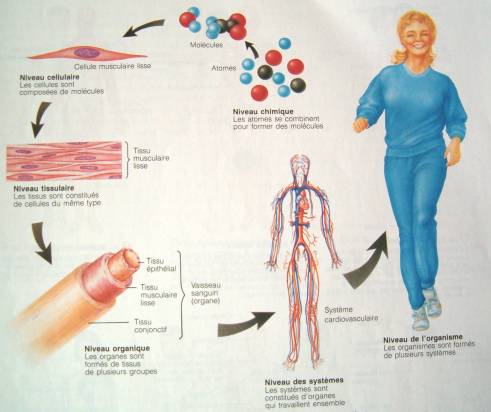

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ORGANISATION STRUCTURALE DE L’ORGANISME

1.1.

Niveau chimique

1.2.

Niveau cellulaire

1.3.

Niveau tissulaire

1.4.

Niveau des organes

1.5.

Niveau des systèmes et appareils

1.6.

Niveau de l’organisme

3.

LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME

4.1. Appareil

cardio-vasculaire

4.1.1. Rôle principal

4.1.2. Organisation

4.2.

Appareil respiratoire

4.2.1. Rôle

principal

4.2.2. Organisation

4.3. L’appareil urinaire

4.3.1. Rôle

principal

4.3.2. Organisation de l’appareil urinaire

4.3.3. Élaboration

de l’urine

![]()

COURS INTRODUCTION :

LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME

1.

DÉFINITION DE L’ANATOMIE ET DE LA PHYSIOLOGIE

- Anatomie :

étude de la structure et de la

forme (morphologie) du corps et de ses parties, ainsi que les relations que

celles-ci ont les unes avec les autres (ana= à travers,

temnein = découper) l’anatomie

macroscopique= étude du corps ou de ses structures visibles à l’œil nu (ex :

poumon, os)

-

Physiologie : (physio = nature, logos = étude)

étude du fonctionnement du corps et de ses parties.(//homéostasie)Ex : neurophysiologie qui étudie le fonctionnement du

syst. nerveux

2.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ORGANISATION STRUCTURALE DE L’ORGANISME

1.1. Niveau chimique

C’est le plus élémentaire : Les atomes (C, H,

N, P, O…) se combinent pour former des

molécules plus ou moins complexes (protéines, lipides,

glucides, acides. Nucléiques).

1.2. Niveau cellulaire

Les molécules se combinent entre elles de façon spécifique pour former des

cellules.

Une cellule est la plus petite unité structurale et

fonctionnelle de base d’un organisme vivant.

Toutes les cellules d’un organisme humain ne sont pas identiques : elles

sont différenciées : si elles expriment et

utilisent des parties différentes de leur génome, elles auront des fonctions

différentes et une structure différente.

Étude anatomique des cellules = cytologie

1.3.

Niveau tissulaire

Un tissu est constitué par l’association de cellules semblables, qui

remplissent ensemble une même fonction.

Il existe 4 groupes de tissus chez l’homme qui jouent des rôle particuliers

et distincts :

-

Le tissu épithélial (recouvrement des surfaces externes et

internes)

-

Le tissu conjonctif (remplissage, soutien, protection)

-

Le tissu musculaire (permet le mouvement) : muscles

squelettiques striés, muscles lisses viscéraux, muscles strié cardiaque

-

Le tissu nerveux (coordonne les activités corporelles)

Étude anatomique des tissus = histologie

1.4.

Niveau des organes

Résulte de l’association de différents tissus qui permet de former les

organes.

Un organe masse

bien individualisée dans l’organisme, formée par plusieurs tissus différents

et qui assurent un ou plusieurs fonctions bien définies.

1.5.

Niveau des systèmes et appareils

Un appareil (ou système) regroupe les différents tissus et organes qui

assurent ensemble une même fonction. Voir polycopié

sur les différents systèmes de l’organisme

1.6.

Niveau de l’organisme

L’organisme est formé de 11 systèmes

3.

LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME

|

FONCTIONS |

PRINCIPAUX

RÔLE |

APPAREILS

OU SYSTÈMES |

|

|

Fonctions

de relation |

Permet

d’enregistrer les variations du milieu extérieur de réagir à ses

variations et de se déplacer dans ce milieu |

Mouvement |

Syst.

nerveux, syst. musculaire, syst. osseux |

|

Perception

d’informations |

Syst.

nerveux, syst. tégumentaire |

||

|

Contrôle

et coordination |

Syst.

nerveux, syst. endocrinien, app. cardiovasculaire |

||

|

Protection

du milieu intérieur |

Syst.

lymphatique, syst. immunitaire |

||

|

Fonction

de nutrition |

Assurent

l’apport aux différents organes des substances indispensables au

fonctionnement de leurs cellules |

App.

Digestif, app. Respiratoire, app. cardiovasculaire |

|

|

Fonction

d’excrétion |

Éliminent

du corps les différentes sortes de « déchets » qui se

forment à la suite de son fonctionnement |

App.

Digestif, app. respiratoire, app. Urinaire, ap. cardiovasculaire |

|

|

Fonction

de reproduction |

Rôle

dans la perpétuation de l’espèce |

App.

génital, syst. endocrinien, syst. nerveux |

|

Travail personnel :

- Répertorier les appareils ou systèmes participant à chaque grande fonction

- A l’aide de vos documents personnels de 1ère STL et Term STL

le tableau suivant en indiquant pour chaque appareil ou système son ou

ses rôles ainsi que ses principaux constituants

|

APPAREIL

OU SYSTÈME |

ORGANES

ET TISSUS PRINCIPAUX |

PRINCIPAUX

RÔLES |

FONCTIONS |

|

tégumentaire |

Peau

+ glandes épidermiques (sudoripares et sébacé) |

-Protection

de l’organisme -Perception

de stimulus Régulation

thermique -synthèse

vit D |

Relation |

|

Respiratoire |

Fosses

nasales, pharynx, larynx, trachée, broches, les poumons |

-Échange de gaz resp. avec m. extérieur

-Régulation du pH sanguin |

Nutrition

Excrétion |

|

Digestif |

Cavité

buccale, pharynx, œsophage, estomac, intestin, rectum, glandes

salivaires, foie et pancréas |

-Dégradation des aliments ingérés

-Absorption des nutriments

-Élimination de certains déchets |

Nutrition

Excrétion |

|

Urinaire |

2

reins 2 urètres 1 vessie et 1 urètre |

-Filtration du plasma et élimination des déchets

-Constance du vol, [ ], pH du sang |

Excrétion Osmorégulation |

|

Reproducteur |

Gonades

(2 testicules ou ovaires) Voies

génitales + glandes diverses Conduisant

aux org génitaux externes |

-Production

et émission des gamètes (spz, ovules) -Production

d’hormones (testostérone, œstrogène, progestérone) -Rapprochement

des gamètes et Fécondation -Gestation

chez la femme |

Reproduction |

|

Cardiovasculaire |

Cœur,

vx sg, sg ; voix lymphatiques, lymphe canalisée |

-Distribution du sang

-Fonction immunitaire et hémostatiques

-Transport différentes molécules

-Régulation thermique de l’organisme |

Relation Relation

défense Nutrition Relation

contrôle |

|

Nerveux |

Encéphale,

moelle ep, nerfs et organes sensoriels |

-Perception

d’information, stimulus -Réaction

aux changement int et ext -Coordination

entre les différents organes -État

de veille ou de sommeil |

Relation

coordination |

|

Endocrinien |

Glandes

endocrines (thyroïde,

surrénales, pancréas, gonades..) |

-Régulation de différents processus (croissance

reproduction…) |

Coordination

entre les organes |

|

Musculaire |

Muscles

squelettiques, viscéraux et cardiaque |

Mouvement du corps, posture, production de chaleur |

Relation

(locomotion) |

|

osseux |

Os,

cartilages, articulation |

Protection

et soutien des organes

Appui des muscles :mouvement Lieu

de synthèse des cellules sanguines |

Locomotion |

|

immunitaire |

Cellules

de l’immunité + tissus et organes lymphoïdes MO, thymus, GGL, rate… |

Protection contre agressions microbiennes et comme

des modifications des constituants de l’organisme |

Relation |

4. ÉTUDE DE QUELQUES APPAREILS

4.1.

Appareil

cardio-vasculaire

4.1.1. Rôle principal

Assurer la distribution du sang dans l’organisme.

4.1.2. Organisation

|

LE

Cœur

|

-

c’est un muscle creux assurant l’éjection du sang dans

le système vasculaire Lorsque la pression

ventriculaire devient inférieure à la pression artérielle, les valvules

sigmoïdes se referment afin d’éviter le reflux du sang vers le cœur.

|

|

LES

VAISSEAUX SANGUINS Le diamètre des vaisseaux varie entre quelques

micromètres et 3 centimètres. On repère ainsi différents types de

segments vasculaires |

- les artères et artérioles : permettent la distribution du sang provenant du cœur vers les différents territoires de l’organisme. Les parois des artères sont résistantes et élastiques, la pression sanguine et la vitesse de circulation du sang sont élevées. Pas d’échanges. Le réseau artériel assure donc le transport rapide du sang vers les organes

Caractéristiques

d’une surface d’échange efficace

|

|

LES

VAISSEAUX LYMPHATIQUES |

Ils recueillent le liquide qui s’accule dans les tissus et assument son retour vers le compartiment sanguin. (cf chapitre 1)

|

4.2.

Appareil respiratoire

4.2.1. Rôle

principal

Assure

les échanges gazeux en captant le dioxygène (O2) dans l’air

et en y rejetant le dioxyde de carbone (CO2).

4.2.2. Organisation

L’appareil respiratoire est constitué par :

-

les voies aériennes : fosses nasales, pharynx, larynx , trachée, bronches et

bronchioles

-

les poumons : situés dans la cage thoracique et limités ventralement par le

diaphragme, sont enveloppés par les plèvres, paroi repliées sur elles-même

et contenant un liquide.

Les bronchioles des voies aériennes se terminent par

des petits « sac à air » hémisphériques qui sont les alvéoles

pulmonaires. Les poumons sont en fait constitués par ces alvéoles qui forment

un ensemble spongieux.

o

Les voies aériennes zone de conduction :

Les voies aériennes constituent la zone de conduction de l’air qui relient

l’air atmosphérique et l’air alvéolaire.

De plus, sur son trajet l’air inspiré est progressivement réchauffé et

hydraté au contact des cellules épithéliales et «dépoussiéré »

par un ensemble cilio-muqueux qui fixe les particules de l’air (poussières,

pollens, microorganismes…)

Remarque : il n’y pas d’échanges gazeux à ce niveau

o

La paroi alvéolaire zone d’échanges gazeux :

La paroi des alvéoles pulmonaires constitue la zone respiratoire où

s’effectuent les échanges gazeux entre l’air alvéolaire et le

sang.

Ces échanges gazeux s’effectuent par diffusion à travers la paroi

alvéolaire.

La paroi alvéolaire représente une zone d’échange très efficace :

-surface importante (70 m2 / poumon ) »

surface d’un court de tennis

-faible épaisseur

(0.1

à 0.4 µm)

-richement vascularisée

-diffusion des gaz rapide

La paroi alvéolaire est constituée de plusieurs types cellulaires présentant

des propriétés remarquables :

-

Les cellules épithéliales appelées pneumocytes I qui

sont des cellules du revêtement de la paroi et constituent l’essentiel de

cette dernière.

-

Les macrophages qui ont un rôle dans les mécanismes de défense

-

Les pneumocytes II qui sont dispersés dans la paroi et sécrètent

le surfactant. Ce surfactant forme un film continu à la surface des alvéoles

évitant ainsi qu’elles se replient sur elles-même et freinent la réalisation

des échanges.

Remarque :

les pneumocytes II ne sont effectifs qu’à la fin de la vie fœtale. Ce qui

fait que certains prématurés, ne

disposant pas encore de surfactant, présentent un syndrome de détresse

respiratoire.

N.B : Les réseaux vasculaires (capillaires) et

pulmonaires (alvéoles) sont en étroite relation pour la réalisation des échanges

gazeux.

4.3.

L’appareil urinaire

4.3.1. Rôle

principal

élaboration

de l’urine. Les reins filtrent le plasma (= portion liquide du sang (eau + électrolytes +

protéines + gaz + nutriments + produits de déchets + hormones)) et permet l’élimination

des déchets toxiques ; ils permettent également de régler la

concentration et le volume sanguin et ils contribuent à régler le pH du sang.

4.3.2. Organisation de l’appareil urinaire

| Ses différentes composantes: |

-

Deux

reins qui élaborent

l’urine définitive. Chaque rein contient 1 à 1,2 millions de tubules rénaux

appelés néphrons. Ceux-ci sont très richement vascularisés et c’est

à leur niveau que l’urine est fabriquée.

- Deux uretères

qui relient les reins à la vessie. L’urine produite par les néphrons est

recueillie dans le bassinet puis elle s’écoule par les deux uretères vers la

vessie.

- Une vessie qui permet le stockage de l’urine

- Un urètre qui permet l’évacuation de l’urine.

| Sa vascularisation : |

Chaque reins est irrigué par une artère rénale ( en provenance de l’artère aorte) et d’une veine rénale (rejoignant la veine cave inférieure).

4.3.3. l'Élaboration de l’urine

La formation de l’urine dans le néphron a été étudiée grâce à la méthode des microponctions. Cette méthode consiste a prélever à différents niveaux du néphron à l’aide d’une micropipette, et mesurer les concentrations et débits des substances étudiées.

Cette étude a mis en évidence 3 étapes majeures dans la

formation de l’urine:

-une étape glomérulaire de filtration

-une étape tubulaire de réabsorption

-une étape tubulaire de sécrétion

La quantité d’une molécule qui est éliminée dans l’urine finale est la

quantité filtrée plus la quantité sécrétée par le tube moins la quantité

réabsorbée par le tube.

Pour une substance A, on peut dire que:

A urinaire

= A filtré + A sécrétée – A réabsorbé

Schéma

général :

les 3 composantes de la fonction rénale

| la filtration glomérulaire |

Elle permet la formation de l’urine primitive

par filtration du plasma (Urine primitive = filtrat de plasma).

La concentration en soluté est quasiment la même dans le plasma et urine

primitive sauf pour les molécules les plus grosses ( protéines

plasmatiques, calcium et lipides qui sont liés aux protéines poids moléculaire

> à 10 000 Daltons) qui ne sont pas filtrées.

La possibilité pour une molécule de traverser le filtre rénal est déterminée

par sa taille (poids moléculaire = PM)

et par sa charge électrique (

les molécules électropositives sont filtrées plus facilement que les molécules

électronégatives).

Pour les molécules dont la structure permet une filtration, la quantité filtrée

dépend du jeu des pressions de part et d’autre de la membrane filtrante. La

pression hydrostatique du sang favorise la filtration, la pression hydrostatique

de la capsule de Bowman et la pression colloïdale osmotique des protéines

plasmatiques du sang s’opposent à la filtration.

Schéma :

jeu des pressions intervenant dans la filtration glomérulaire

- Quelques définitions….

P. hydrostatique (P h )

= P exercée par une colonne de liquide sur les surfaces avec lesquelles elle

est en contact

Ex : dans le cas des vaisseaux sanguins, il s’agit de la P exercée sur

les vaisseaux par le sang

P. colloïdale osmotique (P col ) =

P exercée par les molécules sur une membrane qu’elles ne peuvent pas

traverser.

Ex : protéines présentent dans le plasma et qui ne peuvent pas traverser

la membrane filtrante

la pression de filtration

nette (P

filtration) = P h sang – P col – P h

capsule

Schéma :

les 3 modes possibles de traitement rénal de substances

| la réabsorption tubulaire |

la réabsorption tubulaire est un élément essentiel de

la fonction rénale. Elle permet d’éviter la perte de substances

importantes pour l’organisme comme l’eau, le glucose, les acides aminés

et certains électrolytes, qui sont très abondants dans l’urine primitive. La

réabsorption tubulaire est sélective.

Ex : elles est très importante pour le glucose qui est réabsorbé à

100%, mais nulle pour certains déchets métaboliques comme la créatinine, qui

n’est pas réabsorbée du tout.

Les ions sont en grande partie réabsorbés, mais le plus souvent par transport actif, par échange d’ions entre le sang et l’urine. Ainsi, le sodium est réabsorbé en échange d’une sécrétion d’ions K+ et H+. les ions bicarbonate, responsables du maintien du pH du sang sont réabsorbés en échange d’ions H+ ou d’autres charges acides comme les ions ammonium (NH4+).

| la sécrétion tubulaire |

la sécrétion est souvent couplée avec la réabsorption.

Elle concerne les charges acides (H+ et NH4+), le rein ayant un rôle essentiel

dans le contrôle du pH sanguin.

Conclusion : Au final on obtient l’urine :

-

liquide jaunâtre

-

pH allant de 4,7 à 6

-

volume urine/j = diurèse = 1,5 L/j

-

contient 30 à 70 g de substances dissoutes/L

-

dépourvue de glucose et de protéines dans les conditions normales

![]()

MOTS

CLES ET Définitions SUR LA PARTIE

INTRODUCTION :

LES GRANDES FONCTIONS DE L’ORGANISME

-

Anatomie :

étude

de la structure et de la forme (morphologie) du corps et de ses parties, ainsi

que les relations que celles-ci ont les unes avec les autres (ana=

à travers, temnein = découper)

l’anatomie macroscopique= étude du corps ou de ses structures visibles

à l’œil nu (ex : poumon, os).

-

Physiologie :

(phusio = nature, logos = étude) étude du fonctionnement du corps et de ses

parties.

Ex : neurophysiologie qui étudie le fonctionnement du syst.

Nerveux.

-

Cellule :

c’est la plus petite unité structurale et fonctionnelle de base d’un

organisme vivant.

-

Cytologie :

Etude des cellules.

-

Tissu :

il est constitué par

l’association de cellules différenciées de même type (semblables),

qui remplissent ensemble une même fonction. Il existe 4 groupes de

tissus chez l’homme jouant des rôles particuliers et distincts :le tissu

épithélial, le tissu conjonctif, le tissu musculaire, le tissu nerveux.

-

Histologie :

Etude des tissus.

-

Conjonctif :

se dit d’un tissu ou de cellules qui jouent un rôle de remplissage ou de

soutien.

-

Epithélial :

se dit d’un tissu ou de cellules qui recouvrent le corps ou certains organes

et tapissent les cavités corporelles.

-

Musculaire :

se dit d’un tissu ou de cellules capables de contraction.

-

Nerveux :

se dit d’un tissu ou de cellules qui assurent la perception d’informations

intérieures et extérieures au corps et la coordination entre organes.

-

Organe :

c’est une masse bien individualisée dans l’organisme, formée par plusieurs

tissus différents et qui assurent une ou plusieurs fonctions bien définies.

-

Appareil

(ou Système) :

il regroupe des tissus et organes qui assurent ensemble une même fonction.

Appareil :ensemble

d’organes concourant à la réalisation d’une même fonction.

Système : ensemble

d’éléments similaires de l’organisme et participant à une même

fonction.

-

Organisme :

c’est un ensemble formé de 11 systèmes.

-

Artère :

vaisseaux sanguin qui

permet la distribution

du sang provenant du cœur vers les différents territoires de l’organisme.

-

Veines :

vaisseaux sanguin qui collectent le sang sortant des

capillaires et assurent le retour du sang vers le cœur.

-

Capillaires

sanguins :

ils

constituent une zone d’échange entre le sang et les tissus. (voir caractéristiques dans zone d’échange

efficace).

-

Zone d’échange efficace : Perméable

pour permettre le passage des molécules transportées par le sang, Surface

importante pour qu’il est une quantité de molécules échangées

suffisante, Très fine pour que les échanges soient aisés, (+ autres

caractéristiques propre à chaque surface d’échange respiratoire, « urinaire »…).

-

Hormone : substance chimique sécrétée par une cellule endocrine et qui, véhiculée

par le sang, exerce à distance une action spécifique sur d’autres cellules.

-

Exocrine : se dit d’une glande qui rejette ses produits de sécrétion par la

peau ou dans les cavités naturelles de l’organisme.

-

Absorption : mécanisme de transport d’une substance vers le

milieu intérieur de l’organisme.

-

Alvéoles : petits « sac à air » situés à l’extrémité de

l’arbre bronchique. Siège des échanges gazeux entre l’air alvéolaire et

le sang.

-

Pneumocytes : cellule de l’épithélium pulmonaire. Les

pneumocytes I constituent les vraies cellules de revêtement de la paroi alvéolaire.

Les pneumocytes II, dispersés dans la paroi, sécrètent le surfactant.

-

Surfactant : Mélange de phospholipides (90%) et de protéines

(10%) élaboré par les pneumocytes II. Cette substance tensioactive maintient

l’ouverture des alvéoles.

-

Valvules : ensemble conjonctif réglant le passage du sang entre

les chambres cardiaques, et entre les ventricules et les tronc artériels. (les

valvules auriculo–ventriculaires empêchent le refoulement du sang des

ventricules vers les oreillettes une fois qu’il est dans les ventricules, idem

pour valvules sigmoïdes, elles empêchent que le sang refoule des artères vers

les ventricules une fois qu’il est dans les artères).

-

Système porte-hépatique : réseau veineux associant les capillaires de

l’intestin aux capillaires du foie.

-

Filtration glomérulaire :mouvement du plasma, sans ses protéines, vers

l’espace de la capsule de Bowman. Produit le filtrat glomérulaire, ou urine

primitive.

-

Filtration :mouvement de l’eau et des solutés à travers une

membrane semi-perméable d’une région de P.hydrostatique élevée vers une région

de P.hydrostatique plus faible, c’est à dire dans le sens du gradient de

pression.

-

Néphron : unité fonctionnelle du rein, comportant un glomérule et un tubule.

-

Réabsorption tubulaire :mouvement de certaines substances du liquide

intratubulaire vers le plasma des capillaires péritubulaires.

-

Sécrétion tubulaire : mouvement de certaines substances du plasma des

capillaires péritubulaires vers le liquide intratubulaire.

-

Glomérule : site de filtration du sang au niveau du néphron,

constitué d’un bouquet de capillaires pelotonnés et appliqués à l’extrémité

borgne et élargie du néphron.

-

Tubule : ensemble du tube urinifère très vascularisé, siège de réabsorptions

ou de sécrétions entre le liquide intratubulaire et le plasma sanguin.

-

Diffusion : mouvement d’une région à forte concentration

vers une région à faible concentration.

-

Osmose : correspond à la diffusion

nette de l’eau d’une zone riche en eau vers une zone pauvre en eau. Pour

cela, il faut l’existence d’un gradient de concentration qui produit un flux

net. Ainsi, le solvant (eau) passe de la solution la moins concentrée à la

plus concentrée pour rétablir un équilibre des concentrations. (voir schéma expérience eau/glucose dans

tubes en U) .

- Pression oncotique : pression exercée par les grosses molécules du sang sur les liquides extravasculaires, à travers la paroi des vaisseaux. Ces grosses molécules (prot. Plasmatiques) ne peuvent pas diffuser (à travers mbre capillaire) et attirent l’eau.

- Pression osmotique : pression développée par une solution pur, dont elle est séparée par une membrane semi-perméable, et qui détermine l’osmose.

![]()

|

|

|

|

Introduction les grandes fonctions de l'organisme

|

Présenter de façon schématique les différentes fonctions de l'organisme en les reliant aux connaissances acquises sur l'organisation générale de ces appareils (cf programme de première)

|